lafi - Tapa (étoffe d'écorce)

Désignation

lafi

Tapa (étoffe d'écorce)

Création/Exécution

Futuna

Futuna

Wallis et Futuna : Archipel

1960, antérieur à

Matière et technique

Mûrier à papier: écorce battue

Décor teint

Noix de bancoul: suie (Aleurites moluccana)

Teinté

Mesures

Longueur maximale en cm : 465

Largeur maximale en cm : 58

Diamètre en cm : 10

Numéro d'inventaire

MNC 2013.1.22

Facettes

Cliquez sur un terme pour voir toutes les œuvres de nos collections associées à ce dernier.

- Domaine fonctionnel

- Cérémonies - Coutume(s)

- Costume et accessoires

- Vernaculaire Polynésie

- Tapa (étoffe d'écorce)

- Lea faka'uvea (langue parlée à Wallis)

- Vernaculaire Wallis & Futuna

- lafi

- 20e siècle

- 20e siècle (2ème moitié)

- 1960, antérieur à

- 1960

- Océanie

- Wallis et Futuna

- Futuna

- Matière d'origine végétale

- Matière d'origine organique

- Végétaux vasculaires: parties (Tracheobionta)

- Fruit

- Liber (Phloème): partie d'écorce travaillée

- Ecorce

- Noix de bancoul: suie (Aleurites moluccana)

- Noix de Bancoul (Aleurites moluccana)

- Graine(s)

- Mûrier à papier: écorce battue

- Textile

- Teinté

- Décor par couleur après tissage

- Décor teint

Date d'entrée / prise en charge du bien

04/02/2013

Description

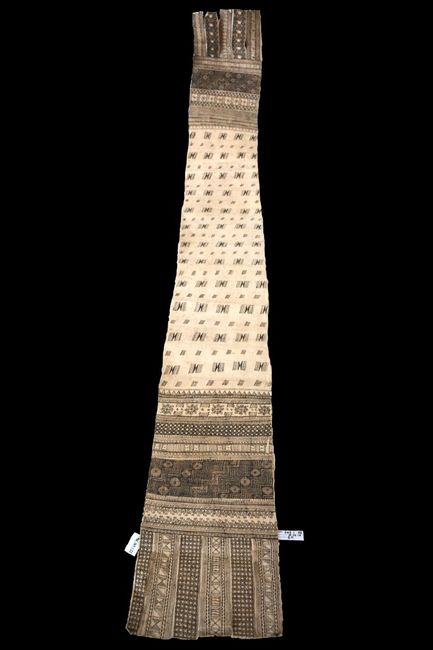

Longue bande de tapa rectangulaire, ornée de 6 franges larges sur un côté et de 5 franges de l'autre côté. C'est une œuvre entièrement individuelle dessinée à main levée, dont la décoration a été faite à l’aide des tiges. Des bandes verticales décorées d'une variété de motifs très fins recouvrent les extrémités du tapa, tandis que la majorité de la partie centrale est laissée principalement blanche avec des petits motifs disposés en quinconce.

Fonctionnement et contexte

"Tapa", terme polynésien largement généralisé par les premiers navigateurs européens, désigne ces étoffes battues - très souvent grandes -, que l’on retrouve dans beaucoup d’îles d’Océanie. L’espèce végétale reine de ces étoffes est le mûrier à papier (Broussonetia papyrifera). À Futuna, comme dans d’autres îles de la Polynésie occidentale (Wallis, Samoa, Tonga, Fidji), seul le mûrier à papier est utilisé. L’histoire du tapa en Océanie est certainement liée à celle des peuplements austronésiens, venus d’Asie du Sud-est puisque des traces archéologiques attestent de l’existence de certains outils nécessaires à la fabrication du tapa, utilisés en Océanie, en Asie du Sud-est.

Afin d’obtenir cette étoffe blanche, on extrait tout d’abord le liber du mûrier à papier. Posé sur une enclume, il est battu à l’aide d’un battoir jusqu’à amincissement et élargissement des fibres ; le but étant d’obtenir des lés d’étoffe les plus grands possibles. Ces morceaux d’étoffe sont ensuite assemblés à l’aide d’amidon de manioc pour atteindre la dimension exacte du futur tapa. Pour cela, on utilisait autrefois l’arrow-root (Maranta arundinacea). La couleur noire est issue de la noix du fruit du bancoulier (Aleurites mollucana), qui contient une amande. Les amandes sont enfilées sur des tiges de cocotier et mise à griller. Une plaque est disposée au-dessus du foyer. La couleur provient de la suie qui s’y dépose.

Contrairement à la réalisation des grands tapa qui est un travail collectif, ce tapa lafi est une œuvre entièrement individuelle. À main levée, la décoration est faite à l’aide des tiges. Plusieurs motifs très fins recouvrent essentiellement les extrémités du tapa, qui sont terminées par des franges ornées à leur tour.

Porté en bandoulière, ce tapa est accompagné du tepi (jupe en tapa) et du ‘aofuga (coiffe en tapa vierge). Ces trois éléments sont portés pour la guerre et lors des grandes cérémonies.

Autrefois, on utilisait aussi le lafi tel un turban que l’on enroulait autour de la tête, comme l’atteste l’ethnologue américain E. G. Burrows qui a séjourné à Futuna, dans les années 1930. Il remarqua aussi à l’époque des lafi dont la surface entière est teinte à l’aide du curcuma (Curcuma longa), comme en possède le musée du quai Branly dans ses collections (n° d’inventaire : 72.1980.4.1).

Texte écrit pour les "inéditdu musée" du mois de juin 2016.

Cette pièce a été collectée sur place dans les années 1950.

Exposition

"Inédits du Musée" MNC-ALAM 2016 Musée de Nouvelle-Calédonie 04/06/2016 31/12/2016